L’Histoire du Dodo de l’Île Maurice : Une Tragédie Écologique

Introduction

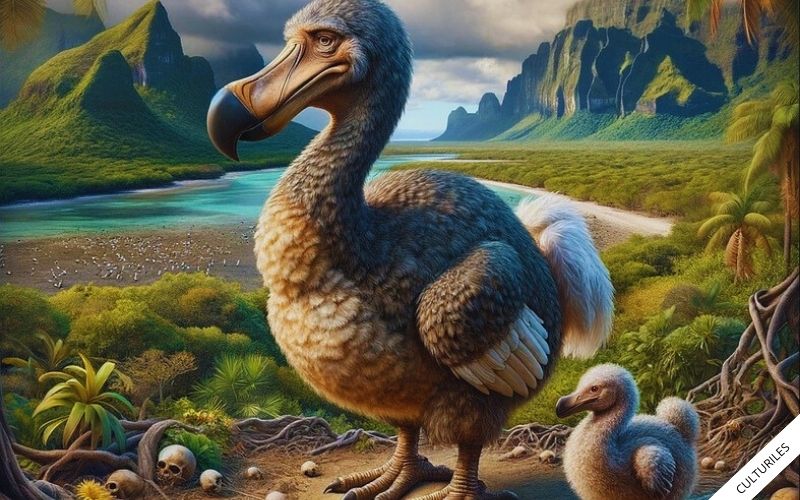

L’oiseau dodo, également connu sous le nom de Raphus cucullatus, est un symbole éminent de l’extinction animale.

Originaire de l’Île Maurice, cet oiseau est devenu tristement célèbre pour sa disparition rapide suite à l’arrivée des humains sur son territoire.

Cet article retrace l’histoire du dodo, de sa découverte à son extinction, et examine les facteurs anthropiques qui ont conduit à sa disparition.

Découverte et Habitat

D’abord, le dodo a été découvert par les explorateurs portugais au début du 16ème siècle lorsqu’ils ont débarqué sur l’Île Maurice.

Cet oiseau inapte au vol vivait dans les forêts denses de l’île, où il avait évolué en l’absence de prédateurs naturels.

Son biotope était caractérisé par des zones boisées avec une végétation luxuriante qui fournissait une abondance de nourriture, y compris des fruits, des graines et des noix.

Caractéristiques Physiques

Le dodo mesurait environ un mètre de hauteur et pesait entre 10 et 18 kilogrammes. Il avait un plumage grisâtre, un bec large et crochu, et des ailes réduites.

En raison de son environnement insulaire sans prédateurs, il avait perdu la capacité de voler.

Ses pattes robustes étaient adaptées à la marche sur le sol, et son bec puissant lui permettait de casser des noix dures et de consommer divers types de fruits.

Les Premiers Contacts avec les Européens

L’arrivée des Européens au 16ème siècle a marqué le début de la fin pour le dodo. Premièrement, les premiers rapports des explorateurs portugais décrivaient cet oiseau comme étrange et maladroit. Ces récits ont rapidement attiré l’attention des marins néerlandais qui, à leur tour, ont visité l’Île Maurice au début du 17ème siècle. Les Néerlandais ont établi une colonie sur l’île en 1638, apportant avec eux divers animaux domestiques et envahisseurs tels que les rats, les chiens, les chats et les cochons.

La Pression des Prédateurs Introduits

Les nouveaux prédateurs introduits par les Européens ont eu un impact dévastateur sur la population de dodos. En effet, les œufs de dodo, pondus au sol, étaient particulièrement vulnérables aux rats et aux cochons qui les dévoraient facilement.

De plus, les chiens et les chats chassaient les jeunes dodos et même les adultes, incapables de voler pour échapper à leurs assaillants.

La Destruction de l’Habitat

En ce qui concerne la destruction de l’habitat, les colons néerlandais ont abattu des forêts pour faire place à l’agriculture et aux habitations, réduisant ainsi l’habitat naturel du dodo.

La perte de végétation indigène a également diminué la disponibilité des sources de nourriture nécessaires à la survie du dodo.

La Disparition du Dodo

La combinaison de la prédation et de la destruction de l’habitat a conduit à une diminution rapide de la population de dodos.

OFFREZ-VOUS DU PLAISIR OU FAÎTES PLAISIR À UN ÊTRE CHER.

Explorez nos meilleures offres à travers nos collections originales.

❤️ COLLECTION CARAÏBES

✈️ COLLECTION OCEAN-INDIEN

🏝 COLLECTION PACIFIQUE

En moins d’un siècle après l’arrivée des Européens, le dodo avait disparu. Le dernier signalement confirmé d’un dodo vivant remonte à 1662, bien que des récits non vérifiés suggèrent qu’il aurait pu survivre quelques années de plus dans les régions les plus reculées de l’île.

Conséquences et Héritage

L’extinction du dodo a eu des répercussions écologiques importantes.

En tant qu’espèce autochtone, le dodo jouait un rôle crucial dans la dispersion des graines de certaines plantes indigènes. Sa disparition a perturbé ces processus écologiques, entraînant des changements dans la composition végétale de l’île.

De plus, le dodo est également devenu un symbole puissant de l’impact destructeur de l’activité humaine sur les écosystèmes insulaires. Il est fréquemment cité comme un exemple emblématique de l’extinction causée par l’homme, soulignant l’importance de la conservation des espèces et des habitats naturels.

Redécouverte et Études Scientifiques

Après sa disparition, le dodo a été redécouvert par la science grâce aux ossements et aux restes fossiles trouvés sur l’Île Maurice. Les premières reconstitutions de son apparence étaient basées sur des descriptions et des illustrations souvent inexactes, ce qui a conduit à des idées fausses sur son apparence et son comportement. Cependant, des recherches plus récentes, utilisant des techniques modernes comme l’analyse ADN, ont permis de mieux comprendre sa biologie et son écologie.

Le Dodo dans la Culture Populaire

Le dodo a également laissé une empreinte durable dans la culture populaire. Par exemple, il a été immortalisé dans la littérature, notamment dans « Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll, où il symbolise souvent l’absurdité et la tragédie de l’extinction. De surcroît, de nos jours, il figure dans des œuvres d’art, des films, et des jeux vidéo, souvent utilisé comme symbole de ce qui est irrémédiablement perdu.

Efforts de Conservation

L’histoire du dodo a inspiré des efforts accrus pour protéger les espèces menacées d’extinction. En effet, de nombreuses organisations de conservation utilisent le dodo comme emblème pour sensibiliser à la fragilité des écosystèmes insulaires et à la nécessité de protéger les espèces vulnérables avant qu’il ne soit trop tard.

Conclusion

Finalement, l’histoire du dodo de l’Île Maurice est une leçon poignante sur les conséquences de l’intervention humaine dans les écosystèmes insulaires. En moins d’un siècle, l’activité humaine a entraîné la disparition d’une espèce qui avait prospéré pendant des millénaires dans un environnement isolé. Aujourd’hui, le dodo reste un symbole puissant de la fragilité de la nature et de l’importance cruciale de la conservation des espèces. Son héritage nous rappelle que, si nous ne faisons pas attention, d’autres espèces pourraient suivre le même chemin tragique vers l’extinction.